Vol.199 2025年4月号

目次

TOPICS

選択のある人生

■どちらを選ぶ?

──ふたつは同時に選べないという真実

人の一生は選択の連続とはよく言われるところです。“小” はきょうのお昼のメニューから、“大” は人生を左右するであろう重たいものまで。 人は選択に迫られ続けます。

そのとき、どちらを選ぶか。さまざまな考え方があります。

ワクワクするほうを選ぶという人もいるでしょう。あえて困難な道を選択する人もいる。

決め方についても、背筋を伸ばしながら決めると、選択に自信が持てるという人がいる一方、寝転がって決めたってそれが結果に影響を及ぼすはずがないと割り切る人もいます。いっそのこと、くじ引きで決めるという方法だって。 要は、いろいろがさまざま。

でも、変わらない真実があります。

それは、ふたつを同時に選べない、ということ。A案とB案は、同時に選べない。選べるのは、どちらかひとつのみです。

■それは将来の自分がなんとかしてくれる

──未来の自分に任せよう

ここで、私たち凡人は思考停止してしまうことがあります。決められなくなってしまうわけです。A案を選んでああなってしまったらどうしよう。B案だとこうなってしまうかもしれない・・・どうしよう、どうしよう・・・。

でも大丈夫。今までどうにかしてきたんです。これからだって、ああなってもこうなっても、それは将来の自分がなんとかしてくれる。将来のことは、未来の自分に任せよう。

とんちで有名な一休禅師の逸話です。亡くなる直前、弟子たちに「この先、困ったことが起きたらこれを開けなさい」と一通の手紙を残しました。

数年後、弟子たちがまさにその状況になり、手紙を開けると───心配するな。大丈夫、なんとかなる。こう書いてあったといいます。もちろん、その言葉に励まされた弟子たちが “なんとかした” のは言うまでもありません。

■どちらが正解だったと考えない

──選んだほうを正解にする努力

うまくいっている人は、なにごとも他人、あるいは世の中のせいにしないといいます。それは、責任は自分が持つという決意にほかなりません。

もちろん、自分の選択にも責任を持つ。

先述のように、A案とB案は同時に選べないわけです。なので、もしA案を選んだら、その瞬間からB案のことを考えるのは時間のムダ・・・。

A案を選んで、はたして正解だったのか。それとも不正解だったのか。そう考えたくなるのは人情。でも、そんな思考回路ではなく──選んだA案を正解にする。正解にするんだ。自らの知恵と努力で正解にしてみせる。責任を持つというのは、そういうことなのかもしれません。

(T0)

ヘタ字のコラム

ネット情報の是非 の巻

■専門家だってネット検索する

以前『東京10士業よろず相談会』なる街頭相談会の相談員をつとめたことがあります。弁護士会、司法書士会、税理士会など10の士業団体から、会員が相談員として派遣され、即席のコンビを組む。そのコンビでさまざまな相談に応じるというイベントです。

ある弁護士さんと組んだときのこと。相談者の問いに、迷った弁護士さんがひとこと、こう言いました。「ググりますか」(*)。

医者は職業上の疑問についてネット検索をするか。以前、こんな内容の雑誌記事を読んだことがあります。ネット情報は信用できないというネット情報もある昨今です。でも、意外や意外、当たり前といえば当たり前、多くの医者は、専門知識の範疇のものをネット検索している。そんな内容でした。

専門家が、自らの専門分野に関する情報をネットで検索する。今や当たり前です。弁護士も医者も弁護士も、そして税理士も。わたしも会計や税金に関する検索はします。でも、そこで得られた情報だけで、なにかを判断することはありません。 まず気をつけるのは、それはいつ時点の情報かということ。税金に関する決まりは年度ごとに変わります。そのときは正しくても、今はちがう。そんなケースはいくらでもある。

それに、そもそも、ネットはあくまでヒントを得るところだと心得ています。欲しいのは、深く中身に入っていくためのヒント。ヒントを得たら、そこから先は専門書で確認する。あるいは、税理士向けの専門サイトで確かめるようにしています。

(*)ぐぐ・る【ググ・る】 検索エンジンGoogle(グーグル)をつかって、検索すること。この手の言い回しの常で、賞味期間は短く今では死語の香りがする。『広辞苑』には載っていない。

■ニセ・誤情報は拡散する

ネット情報の中でも、特にSNSにはニセ・誤情報の宝庫という印象があります。これに関して興味深い新聞記事がありました(2025年3月20日付日本経済新聞「やさしい経済学」)。

その記事によると、SNSでは、

・真実の情報が1000人以上に拡散されるのは、稀(まれ)

・真実の情報はニセ・誤情報に比し、1500人に拡散されるのに約6倍の時間がかかる

・上位1%のニセ・誤情報は10万人以上に拡散される

・ニセ・誤情報がリツイートされる回数は、真実の情報よりも70%多い

真実の情報は地味でおもしろみがない。一方、ニセ・誤情報はより刺激的で人々の好奇心をそそる。ゆえに、真実は拡がりにくく、ニセモノは拡がりやすい。刺激的な情報は、その真実性を疑ったほうがいい。拡散につながる行動は慎重に。この現象はそんなことを教えてくれます。

(駿馬)

今月のことば

マグロが捕れるかどうかは、じっくり考えても、すぐに決めても、結局、確率は50%だ。

~漁場をどう決めるか問われた

マグロ船親方のことば~

*「会社人生で必要な知恵はすべてマグロ船で学んだ」

(齊藤正明/著)より

今月のすうじ

556㎏

2024年11月~12月宮崎県のウナギ稚魚の漁獲量。2か月で前年度(解禁期間5か月間)のすでに3倍! 豊漁すぎて価格は暴落、漁師が漁に出る意欲を失うほどだったとか。稚魚が増えた理由は謎。でもそんなことはどうでもいい。気になるのは、うな重の値段。下がるのか。下がるよな。下がるよね。今夏の土用の丑(うし)の日は7月19日と7月31日です。

編集後記

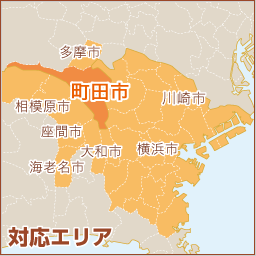

3月末に、成瀬の恩田川沿いに桜を見に行きました。よくカレンダーの写真にも使われていて、桜の名所と言われているところです。全長約2キロにわたり、見事な桜並木が続いていました。人は多かったですが、川には色々な野鳥や、鯉などもいて、自然を感じながら、桜をたんまりと愛でることが出来ました。 圧巻の景色に本当に感動したので、来年もまた絶対に見に行こうと思っています。

(T2)

* 掲載されている情報や制度は、各号の発行当時のものです*